absolute dread(アブソルート ドレッド)〜16〜 |

|

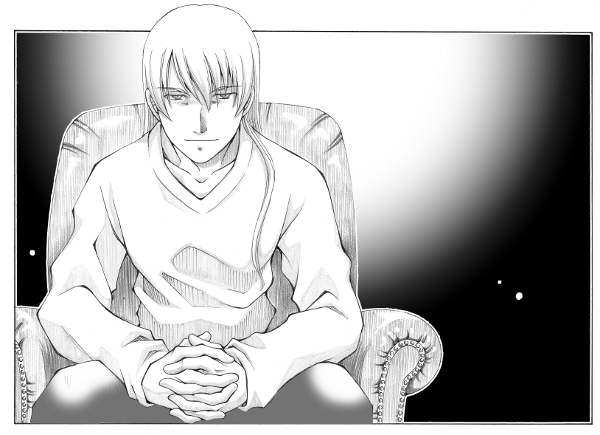

私が生まれたところは、閑静な住宅街の一角で、随分と人の好い住民が集まっていたように思う。だが、私がそこに居たのは、十歳までだった。 私の母が引越し魔だったせいなのだが、私は別にそれを嫌だと思ったことはなかった。 色々な人物と会い、色々な街を見られた。それは、面白い経験だったと私は思う。 現在では、私が最初に住んでいた街は無い。 私が引っ越してから二年後に、私の住んでいた家の隣が強盗に襲われ、家を放火されるという事件があったのだ。生き残ったのは、当時八・九歳の、その家の息子だけだったらしい。その事件後に、住民は街から離れていってしまい、今ではゴーストタウンのようになってしまったと聞いていた。 さすがに住んでいた住民たちはショックが大きかったのだろう。 その強盗放火事件も、かなり悲惨な現場だったと聞いた。 住民たちが離れてしまうのも仕方ないかもしれない。 いっきに廃れた街を、州も扱いあぐねて、まだ手付かずの状態で街はその姿を残しているそうだ。だが最近は、近いうちに娯楽施設でも作ろうという計画がされていると聞いたことがある。 雪に足をとられるとは言っても、私が最初に住んでいた街には、朝の早い時間なら警察署から車で行けば、三時間ちょっとで行ける距離だ。今の私の実家のほうが、よほど遠い。 本当は、私は頭の片隅で、微かに迷っているのだ。 そんなことを思うこと事態、あってはならないことだと、私の中の何かが訴えると同時に、私の中の甘い部分が、間違いかもしれない、事件はこれだけじゃないと囁いている。 今回の事件に限らず、もっとも簡単に全てを終わらせるには、私がある行動を取ればいいだけだろう。そう、楽なのは【見ないこと】、【聞かないこと】、【話さないこと】。 そうすれば、いつもの毎日が戻ってくるかもしれない。 いや、もう既に、そう言う問題でもないかもしれないが……。 このまま何も気付かないフリをして、家に帰り眠ってしまおうか。そう考えて私は大きく被りを振って、自分の考えに眉を寄せた。 大体、それが出来るなら警察官という仕事は選ばない。 今ここで、私が見て見ぬふりをしてしまったら、今まで築き上げてきたプライドや、私のアイデンティティを無くしてしまう。 そして、私は何よりも、それを失いたくないと思っているのかもしれない。 すっかり日は昇っても、仄暗い雲は重く空を隠し続け、真っ白な氷の綿は落ちるのをやめない。寒さは和らぐことも無く、今年一番の寒さを思わせた。 二月最後の大雪になるのかもしれない。 私は車から降りると、真っ白に染まったかつての街を見つめた。 車で三時間弱、私が十歳まで住んでいた街は、その面影を残したまま、人だけがぽっかりと抜け落ちたように、静かに家々が佇むだけだった。 街の入り口から入って、三つ目の角を右に曲がると、小さな教会がある。 教会の前の道を左に曲がると川が流れ、その川を横切るように小さな橋が架かっていて、その橋を渡り、二つ目の角を右に曲がって、後は真っ直ぐ歩く。 すると、大きな赤い屋根の家が見えてきて、その隣にある小さな薄い緑色の屋根の家が、当時私が住んでいたい家だ。 今でも、当時のまま、私の住んでいた家は静かにそこにある。 その隣には、かつての事件があった家があった。 全焼ではなかったようで、多少の原形を残していて、まだ中に入れそうだった。 私の家の隣は、確か三人家族で、あまり良い噂を聞かなかった家だ。 だが、この家の息子とは、少しだけ遊んだことがあったのを思い出した。 思い出せるのは、あの少年の、屈託の無い笑顔くらいだ。 私は歩みを進めて、少年の家へと近付いた。 すると、家の影に隠れるように見覚えのある車が止まっている。 大分雪が積もり、長い間ここに居たことが窺えた。 車の持ち主が中に居ることに確信があった。 もともと、ここに居るだろうと思っていたのだ。 電話にも出なかったから、多分ここだと……。 私が来ることまで予想していたのだろうか。 私は家の玄関の前に立ち、扉のノブに触れて回す。 すると、意外にすんなりと扉は開き、真っ暗な廊下が真っ直ぐに続いていた。 廊下の先にはリビングがあるのだろうか。 廊下を歩くと、所々焼け落ちて、雪が入り込んでいるようだった。廊下の途中に二階への階段もあったが、階段は残念ながら途中で焼け落ちていた。 廊下の終わりまで歩くと、目の前には焼け崩れたドアの残骸が足元に落ちていて、その先を見れば、薄っすらとだけ部屋の姿が見てとれる。 私の予想どおり、どうやらリビングだ。 だが、室内は暗闇と称してもいいほどに暗い。中に入ろうか迷う私に、何かの動く音が聞こえて、私は少しだけ体を強張らせた。 次の瞬間。 目に痛い眩しさに、私は目を一瞬だけ瞑ろうとした。 だが、何が起こるわからない以上、目をつぶることは避けたい。 それは意地のようなものだったのかもしれないが。 突然、室内に光が差し込んだのだ。 今まで暗闇の中にいたせいで、目が眩んでしまう。 さすがに、もうこの街に電気は通っていない。 私の目が光に慣れてきて、ようやく窓に引かれていたカーテンが開いたのだと理解した。 窓の明かりだけでも十分に室内がよく見えるようになった。 窓のそばには、カーテンを開けた人物が、窓を背にして私に顔を向けていた。 その姿は、見慣れたスーツ姿ではなく、ジーパンに白いセーターだ。いつも結んでいる筈の髪は、今日は結ばれていない。 「コートは脱がないほうがいいよ。深月」 彼はそう言って、いつものように私に笑い、窓のそばにあった、ここには不自然なほどに綺麗な薄い赤茶色のソファに腰を下ろした。 「昨夜は、ちょっと飲みすぎたよ。久々に頭が重い感じがする」 彼はそう言って困ったように笑う。 そう言えば、今さらになって気がついた。私は、彼の怒った顔を一度も見たことがないと……。 私は「そう」と軽く返事を返し、少しだけ視線を自分の足元に下げ、もう一度 彼に視線を戻した。 「いつからここに来てたの」 車を隠してしまいそうなほどに雪がかぶっていた。 「昨夜だね。アイザックに送ってもらってからすぐに来たんだよ」 ソファの肘掛には、二冊の本があり、そのうちの一冊には栞が挟まっていた。ずっと、待っていたのだろうか……。 「私も昔、この隣に住んでいたのよ。エドガー」 私がそう言うと、エドガーはにこりと笑う。 その顔は、いつものように綺麗に笑みを形作って、まるでうそ臭いところは無い。 「知ってるよ。俺も昔ここに住んでたからね」 資料を読み返したとき、予想はしていた。もしかしてと思った。 だけど……何を聞くべきか、今何を話せばいいか私の頭がついて来ない。信じたくない。私の頭にはその思いが強かった。 それを知ってか、エドガーは笑顔を作ったまま、すぐそばに置いてあった煙草に手を伸ばし、一本を取り出して口に咥え、それに火をつける。 「それで? 深月はどうしてここへ?」 エドガーの口調も、顔もいつもどおりで、私の考えのほうが間違っているようにしか思えない。何故ならエドガーは、私の知っているエドガーは、あんな事件を起こすような人物では決して無いのだから。 私が何も話さないで居ると、エドガーは煙を吐き出して困ったように笑う。 「深月が望むなら、深月の知ってる“エドガー”で居てあげてもいいけどね。深月はそれで、本当に納得して満足できるの? 俺の知ってる深月は、そういう女じゃないだろ?」 エドガーはそう言うと、目を細め、今までに見たことのない顔で笑みを浮かべた。 その笑顔は、かつて私が見てきた彼とは似ても似つかないほどに、恐ろしいほど冷たく、残忍な顔で、私は思わず足が下がる。

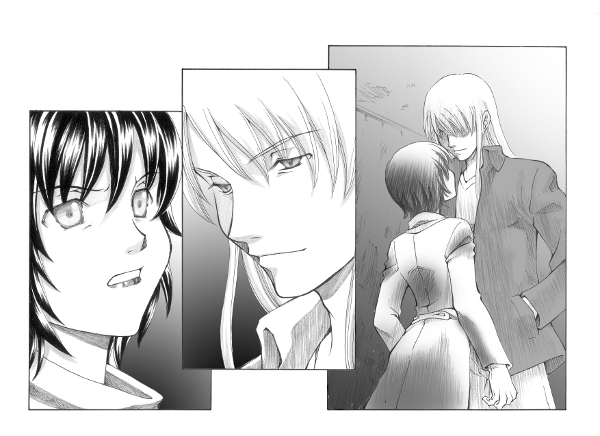

目の前の男が、本当に私の知っているエドガーなのだろうか。 「人の持つイメージって言うのは、面白いだろ? 所謂、固定観念ってやつだ。俺がどういう人間で、どう感じてどう行動するのか、相手の持つ俺というイメージをそのまま具現化してやれば、こんなに簡単に、俺はお人よしで、馬鹿で人当たりの良い好青年に大変身。まったく、人間って言うのは本当に面白い玩具だな」 エドガーはそう言うと、本当に楽しそうに笑うのを耐えているようだった。 どこから間違っていたのだろうか。 私の頭は、急激に何かを考えようとしていた。 「違うと、思いたかったのよ。私にとっても、アイザックにとっても、あんたは……エドガーは大切な家族のようなものだったから……。その気持ちを、あんたは……」 エドガーは、一瞬目を丸くすると、見慣れた顔でまた笑う。 「ああ、知ってる。俺だって一応人間だから。情が移る時だってあるんだよ。深月やアイザックは、嘘じゃなくて大好きだ」 エドガーは困ったように笑うと話を続けた。 「まあ、まずは俺までたどりつけておめでとう。本当はアイザックが先に気付くと思ってたけど、アイザックは本当にエドガーに甘いな。まあ、深月が先でも問題ないけど。逆に深月が先でよかったかもな。アイザックじゃ、俺を庇っちゃうだろうし」 まるで他人事のように軽く話す。 エドガーのその顔には、焦りも、罪悪感のようなものも、感じられない。 「あんたは、一体どこまで……」 計算して動いていたんだろうか。 「全てだよ。深月とアイザックの性格を考慮して。ここに辿り着くためのヒントも山のように残しただろ?」 「……じゃあ、はじめから……ここに辿り着かせるために……」 一体、何がどこまでどう繋がっているのか、私にはわからなくなってきた。 まるで私の心の中が分かっているかのように、エドガーは目を細めて楽しそうに笑う。彼にとっては、これがただのゲームだとでも言いたげに……。 そして、私が何も言わずにいると、エドガーは勝手に話し出した。 「俺はただ小さな種を植えるだけだ。人間なら誰でももっている感情。境界線の向こう側に少しだけ背中を押してやればいい。それだけで、人間は簡単に壊れていく。それを見るのは、何よりも楽しい。崩壊していく様は、どんな小説よりも、実にリアルだ」 そう言って、エドガーは本を手に取り、床に落すと、それを踏みつける。 「エドガーが、三件の連続殺人を引き起こした首謀者だとすれば、辻褄は合う。だた、分からないのは、彼らがどうしてエドガーの思い通りに動いたかということ」 自分の思いどおりに人を動かすことは、考えるよりも難しい。 エドガーは楽しそうに肩を揺らして笑うと、煙草を床に捨てて靴で踏みにじる。 「正確に言うと、『思いどおりに動かした』じゃなく、『どう動くか予想した』だな。王の場合は、アイザックが説明してただろ? 俺は王からすると、神様だったらしいし、あいつはよく動いてくれたほうだ。実に扱いやすい駒だったな。面倒だったのはジョンだ。あいつは馬鹿なだけに、扱いにくくはあったけど、結果的に俺との勝負は はじめから俺が勝つに決まっている。何しろ俺が用意した舞台で踊っているんだ。勝敗は目に見えている」 そう、疑問はいくつも残っているのだ。 「まって、そこもわからないわ。なぜジョン=シュチュワートはこの場所に執着したの? もちろん、ジョンが警察を意識していたことはわかるわ。でも……」 私がそう聞けば、エドガーは少しだけ考えるような仕草を見せた後。 「種明かし、しようか?」 と、事も無げに話し出した。 「王の場合はいいね。あれはアイザックが言った事や日記でわかると思うから。ジョンの場合だけど、深月ははじめ彼の逮捕歴に目を通さなかっただろ? 見ておけば色々とわかっただろうに。ジョンが俺たちの管轄に執着したのは、まあ俺を意識していたからだね。最初に彼を暴行で逮捕したのは俺だから」 そうだ。 私はジョンの逮捕歴を一度も目にすることは無かった。 まったく、過去の事など気にも留めていなかったのだ。 ただ、ジョン=シュチュワートが、過去に逮捕歴があるかどうかだけが、そのときの私には重要だったのだから……。 「俺はジョンにゲーム仕掛けたんだよ。俺の命と、ジョンの命をかけてね」 エドガーにとっては、命すらゲームの道具かのように、そんなことを簡単に口にする。 「言っただろ? あいつは馬鹿だって。あいつを怒らせるのは簡単なんだよ。あいつがこの勝負に乗ってくれば、結果は深月も知ってるとおりだね。大体、あいつが金髪に執着したのは、俺を意識しすぎていたせいだろ? だからと言って、同じ男で俺のような髪を持つのは意外に少ないし、いたとしても男が相手じゃ返り討ちにあうかもしれない。だから矛先は女性へと向かった。まあ、それにジョンは女が好きだったからね。女なら自分より弱くて殺しやすいし。おおかた、女をバラバラにしたのだって、俺への当てつけってところだろうね」 当てつけなどと、そんな簡単な一言で終わる事だったのかと、私はそう思うと悔しさも怒りも覚える、そして、それ以上に絶望感や遣る瀬無さを感じた。 彼女たちは、そんなことのために殺されたのだ。 もう、私の中には答えのない疑問ばかりが浮かぶ。 どうしてなのだ、と……。 「最後はあの女かな?」 エドはそう言うと、顔に笑みを浮かべる。 私は最後の犯人パトリシア=アンダーソンの事を思い出していた。 「彼女は自殺したんじゃない。だけど、どうやって彼女に銃の引き金を引かせることが出来たのかがわからないわ……アイザックが言うとおり、催眠術でもマインドコントールの類でも、人に自殺を促すことは出来ないはずでしょ?」 私がそう聞けば、私の質問が初めからわかっていたのだろう。エドガーは、私の疑問も当然だという顔をして見せた。 「自殺と言うのは、誰もが起こしうる可能性を秘めている。人間って言うのは意外に自虐的な生き物だからね。やり方さえ見つければ、促すことも難しくない……って、とりあえず、自殺させる方法はどうでもいいか。パトリシアの事だったよね。答えは簡単だ。あれに銃を渡したのは俺。そして、前もって安心感を与えておくんだ。「俺が渡した銃には弾は込められていない」とね。だから、輸血用血液が保管されたあの場所を選んだんだんだよ。あそこならいくらでも血液があるからね。「後の処理は俺がやるから、自殺するフリをして一緒に逃げよう」とでも言えば、あれは簡単にやってくれたよ。銃にはしっかりと弾が込められてることも知らずにね。大体、弾が入ってるかどうかなんて素人にわかるわけもない。まあ、なんにしてもさ。俺の予想を超えて、あれは随分と好き勝手にしてくれたからなぁ。楽しませてもらったよ。最後まで馬鹿は変わらないようだったけど……くははっ……」 本当に、面白い何かを思い出したように、心底楽しそうに笑う目の前の男に、私は寒気がした。コメディー映画を見たわけではない、実際の殺人事件だ。 それを、この男は、人の気持ちまで利用して、ただのゲームと言い切れるのだ。 悪魔というものが存在するなら、それは間違いなく、今私の目の前にいるこの男だろう。 その姿は、まさに堂々として、自分が罪を犯したとは露ほども思っていない。 いや、実際に、私はエドガーを逮捕することは出来ない。 三件の事件とエドガーを繋げる証拠が何一つないのだ。 「悔しいって顔してるね。深月」 悔しいに決まっている。何がではなく、全てが。 はじめから、この事件はここに繋がるようになっていた。もっと早く気付けていたら、こうはならなかったはずだ。 聞くことに意味があるかはわからない。それでも、私はこれだけは知りたい。 「動機は……なんだったの」 私はそう言って、エドガーの顔を見つめた。 すると、初めてエドガーの顔から笑みが消える。 怒りとは違う、無表情とも言えない、それは、どこか切なくなるような表情で。 そして、すぐに困ったように笑った。 「昔話だけど……俺の両親っていうものは、一般的に見ても『普通』とは程遠い。もっと言うなら、アルコール依存症で暴力を振るう父親に、家に寄り付かない母親。そんな人間だった。そんな両親の元に生まれた子供って言うのは、まあ、まともには育たない。俺の場合は、“ 怒り“とか” 悲しい“って言う感情がまったく育たなかったな。ところが、隣に住んでいた綺麗なお姉さんが、始めて” 人間“として扱ってくれた」 エドガーはそこで言葉をくぎると、懐かしそうに、どこか切なげに視線を下げてみせる。 「それが君だよ。深月……それまでは、悲しいとか、寂しいとか、そういう感情自体理解できなかったのに。深月は覚えていないだろうけど、初めて深月が手を差し伸べてくれた時、「もしかして、これが天使って言う生き物かもしれない」なんて、柄にもなく思ったりしてね。この家の前で座り込んでいた俺に、深月は始めて俺を人として認識してくれて、そして人としての笑顔をくれたんだよ」 そういうエドガーの顔は、本当に嬉しそうで……。 私はまったく記憶になかったことだった。 でも、そのことが、これほど一人の人間に影響を及ぼす結果になっていたなんて。 誰が想像できるだろうか。 「今でも思い出せるけど、深月のお母さんが作ってくれるドーナッツが美味しくてね。よくねだって困らせたことがあったし、深月と2人で泥だらけになって遊んで、深月と一緒にお風呂に入ったこともあったね。……と言っても、深月は覚えてないか」 「いまでも、私の母がドーナツをよく作るの……知ってそうね」 私が嫌味交じりにそう言えば、エドガーはにやりと笑って、知っていることを教えた。 「たった1年。だけど、俺にとってその1年は、何よりも代え難い1年になった。だからこそ、深月のお母さんの引越し魔なところは呪いたい思いだったよ。おかげで、寂しいとか悲しいとか、そういう感情がどういうものなのか、初めて知ったけど。でも、恋しくてなぁ……どんなに考えないようにしても、どれだけ押し込めようとしても、深月の事ばかり考えて、父親に殴られても、母親に無視されても、涙なんて出なかったのに、深月の事を考えるだけで、涙が出るんだ……だから、深月が居ないなら、自分で会いに行けばいいと思った」 「じゃあ……どうして……?」 大学まで調べ上げたはずなのに、どうしてそのときに声をかけるとか、何かしらモーションを起こさなかったのだろうか……。 純粋な疑問。 エドガーはすっと目を細めて、おかしそうに笑ってみせる。 「出来なかったさ……覚えているかも分からない……そばで見ていたかっただけなのかもしれない。ただ、深月は綺麗だったから、俺みたいな汚れたのは相応しくないと思った……だけど……深月だって気が付かなかったろ? それを責めるつもりはないけど……他の男が深月に触れることは許せない」 そう言って顔だけで笑うエドガーの瞳には、憎悪と言うのか、狂気と言えるものがあからさまに見えていた。 「それなら、私を直接 狙えば済む事でしょ? ……何故そうしなかったの」 そうしてくれれば、少なくとも被害は一人だけで済んだのかもしれない。 私の言葉に、エドガーは柔らかい笑顔を浮かべた。 「好きだから」 たった一言。 だけど、真っ直ぐに私を見つめ返してくるエドガーの瞳には、何の迷いも、濁りもなく。今までに見た、どの顔よりも……悲しいほどに、綺麗に見えてしまう。 こんな方法しかなかったのだろうかと、そう思わずにはいられなかった。 私が口を開こうとすると、それをさえぎる様にエドは言葉を吐き出していく。 まるで……今までのものを全て出そうとでもしているように……。 「大体にして、俺が深月を傷つけられると思う? 好きで 好きで何年も見つめてきて、ずっと追いかけてきて、そんな人をどうすれば傷つけられるのか聞きたいね? 殺してやりたい男なら数人は居るけど。俺は深月の笑顔が好きなんだよ。そばで笑って、怒って。綺麗な後姿も、風に揺れる髪も、長いその足が地をしっかり踏む姿も、挙げれば限がないほど、深月の全てが、俺にとっての特別なんだから……好きや愛しているなんて言葉じゃ全然足りない。どこかに閉じ込めてしまいたくなるほど深月が欲しいけど、自由な深月を見るのが何よりも好きなんだよ」 そう言うと、エドガーはその場でゆっくりと立ち上がり、そして……。 苦しいほどに切ないのは、望んでいない答えを見つけてしまったからなのだろうか。 それとも……。 「まあ、そろそろ警察官って言う仕事にも飽きてきたし、丁度いいかな」 エドガーは薄っすらと笑みを浮かべると、上着を羽織り、私のそばに立ち私を見下ろした。 恐怖は無かった。

きっと、何があってもエドガーは自分で直接手を下すことはしない。 「どっちにしても、もう署には戻れないわよ」 苦し紛れとも言う。 きっと、私が言わなくても、エドガーはもう戻ってこない。戻る気もない、だから私をここまで呼び寄せたのだから。 エドガーは私を見下ろしたまま、楽しそうに笑う。 「知ってるよ。深月のことだから、パトリシアの件で、情報のリークを俺がしたってことになってるんだろう? まあ、その通りなんだけど。よくて、人事異動、悪くて自主退職処分ってところか?」 ご名答だ。 もしかすれば、エドガーはさらにこの先の事まで考えているのかもしれない。 後にも先にも、エドガーを捕まえる機会など、訪れないのではないだろうか。 なによりも、このままエドガーを行かせていいのだろうか。 エドガーは私の横を通り過ぎ、そのまま歩いていこうとしていた。 「エドガーっ」 私は振り返り、その背中をじっと見つめる。 私の呼び声に、エドガーは一度立ち止まると、私のほうに振り返り、目を細めた。 「安心しなよ。まだ逃げないから……と言うか、このまま俺が消えると、深月とアイザックが困るだろ? 後の処理は俺がしてあげるよ。それに…………これで終わりじゃ、面白くないだろう?」 そう言うと、エドガーは楽しそうに笑みを浮かべ、今度こそ背を向けて外に出て行った。 今日の雪は、今年一番の大雪になった。 全てを白く染めて、そして、何もかもを消してしまえばいい。 無くなってしまえばいいと、私は本気で思った。 つづく |